在全球化时代,中医药正以前所未有的速度走向世界。国家中医药管理局数据显示,中医药「出海」成果斐然:中医药已传播至196个国家和地区,我国高质量建成30个中医药海外中心。其中,中国-新西兰中医药中心作为中国在新西兰的首家中医药海外中心,自2021年由浙江中医药大学与新西兰中医学院合作建立以来,持续推动中医药的本土化发展,成为两国中医药合作的重要桥梁。

图1:中国-新西兰中医药中心揭牌成立

在这一进程中,浙江中医药大学的外派教师——杨梓与黄在委,作为中医国际传播的“先行者”,肩负使命,投身新西兰中医药教育、诊疗与文化推广。他们的故事,不仅见证了中医药在新西兰的发展,更展现了新时代中医人的责任与担当。

奔赴使命:怀揣理想踏征程

2023年6月,来自第三临床医学院中医内科学教研室的杨梓老师乘上飞机,前往正处于冬季的南半球。她是中国-新西兰中医药中心(以下简称“中心”)的首位外派教师。

听说风景秀丽的新西兰是《指环王》的实拍地。但是初来乍到的杨梓还来不及细细领略这片土地的旖旎风光,便开始「疯狂备课」。这儿的学生年龄跨度很大,在30-50岁之间,且多数拥有其他行业的教育背景,与普通本科生的学习需求相比大有不同,因此筹备本科生、

研究生的课程极富挑战性。

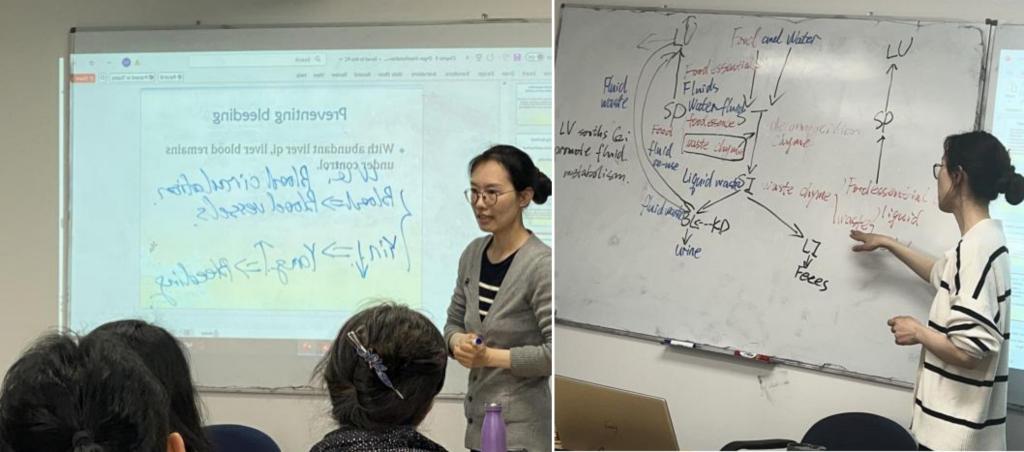

图2:杨梓老师全英文教授中医课程

在教学设计上,杨梓采取变通的策略。面向低年段学生,她巧妙运用现代医学知识,为学生们开启理解中医药独特理论的便捷之门;面向高年段学生,她深入讲授中西医结合在临床中的应用,帮助他们学以致用、融会贯通。

在短短六个月内,杨梓完成了252课时的全英文授课,涵盖《中医基础理论》《中药学》《中医循证研究》等课程。她不仅申请加入新西兰中医药针灸学会,获得新西兰急救证书,还牵头申报新西兰使馆基金(中国)项目(这个名称核实下,写全写规范),以拓展中医药在新西兰的影响力。

杨梓在新西兰的工作状态渐入佳境之际,国际教育学院党支部书记黄在委老师在教育部语言交流合作中心(以下简称“语合中心”)的资助下也踏上了新西兰征途。黄在委,拥有20余年中医药国际教育的经验,曾担任葡萄牙科英布拉大学孔子学院中方院长,熟悉跨文化传播与中医药教育。。他此次前往新西兰,不仅需要承担中医教学及临床带教工作,还肩负着新西兰中医药中心的管理与发展,推动中医药教育模式的创新。

图(从左到右):人事处处长张永生、黄在委老师、国际处处长王颖

杨梓和黄在委这两位中医药“使者”,一个在冬天踏雪而来,一个在夏天乘风而至,携手激活中心的“一池春水”,共同开启在新西兰传播中医药的篇章。

教学相长:智慧传承育桃李

由于新西兰中医学院的大部分学生需要兼顾家庭和其他工作,学习时间相对有限。外派教师们深知,若想让学生在有限的课堂时间内掌握更多内容,就必须打破常规,让学习方式变得更灵活。于是,在黄在委、杨梓等一众老师的努力下,新西兰中医学院开发了课程学习网站。在网站上,日常教学资料、课程考核要求等一应俱全,方便学生自主预习和复习;学院还设立了学生辅导日和午间沙龙等,老师和高年级的学生通过答疑、宣讲等形式辅导低年级学生;“学然后知不足,教然后知困”,教学相长的良性循环逐步形成。

新西兰中医学院学生的文化背景非常多元,有欧洲移民后裔、毛利人、亚裔、太平洋岛国裔等。黄在委表示,华裔学生受家庭或传统中国文化影响,入学前对阴阳五行等概念有一定认识,掌握起来相对容易;非华裔学生理解起来稍难,实际应用需要下更多功夫。

为此黄在委和杨梓采用播放视频、案例分析、小组讨论等教学法帮助学生理解深奥的中医知识。杨梓提到,浙江中医药大学建设的浙江省一流本科国际化在线课程An Understanding on Traditional Chinese Medicine(《认识中医》)教学视频,无疑是雪中送炭,极大地补充了教学内容,为教学工作的顺利开展提供了有力支撑。

谈及教学资源,黄在委留意到网络上有一些从外国学习者视角拍摄的中医药类短视频,将其用作教学资源的补充,能帮助学生快速掌握晦涩难懂的中医术语。此外,他还积极鼓励学生从图书馆借阅相关资料,充分利用身边的“知识宝库”。

临床带教:实战磨砺出真知

新西兰的中医临床带教模式与国内不同。这里的临床带教以学生为主,老师为辅。学生在课堂学习后,进入临床实践环节便成为主角。每位学生都拥有独立诊室,从问诊、治疗到病案书写,都由学生独立完成,老师则在一旁进行指导、纠正和监督。对于初诊患者,学生有60分钟的时间去问诊、检查和治疗,复诊患者则有45分钟,新西兰的“学生门诊”无疑提供了更多实践机会,让学生能够在反复实操中不断进步。

临床实践环节也是一大亮点。学生从大一第二学期就能进入临床观摩,并撰写心得体会。从大二下学期起,「披挂上阵」,正式进入临床,每学期治疗患者要求不少于40人次。到了大三,还有机会在老师的指导下,辅助大二学生进行实践训练,进一步夯实所学知识。通过三年的不间断训练,学生的临床实践能力得到极大提升。

在这样个性化、小班化的教学模式下,黄在委和杨梓全身心投入。黄在委注重示范教学,培养学生临床观察能力,在学生进行诊疗操作时,他会耐心指导,不放过任何一个细节,及时纠正学生的不当操作。例如晕针,是中医临床常见的情况,实际操作中偶遇1-2次晕针情况,他立即指导学生果断应对。他还会与学生一起复盘,分析晕针的可能原因,回顾处理流程和注意事项。这种从实践中学习的方式,让学生们不仅能够冷静应对紧急情况,还能提升应急处置能力。

杨梓会将平时积累的临床案例作为教学素材,引导学生深入分析。在临床带教过程中,她会像一位“旁观者”,先观察学生单独诊疗的全过程,结束后再针对出现的问题进行一对一的详细讲解与精准分析,帮助学生在实践中不断成长。

文化传播:多元活动展魅力

中医药的国际传播不仅关乎医学教育,也涉及文化认同。黄在委与杨梓深知,要让中医药在新西兰真正扎根,必须打破专业壁垒,推动社会各界对中医药的理解与接受。

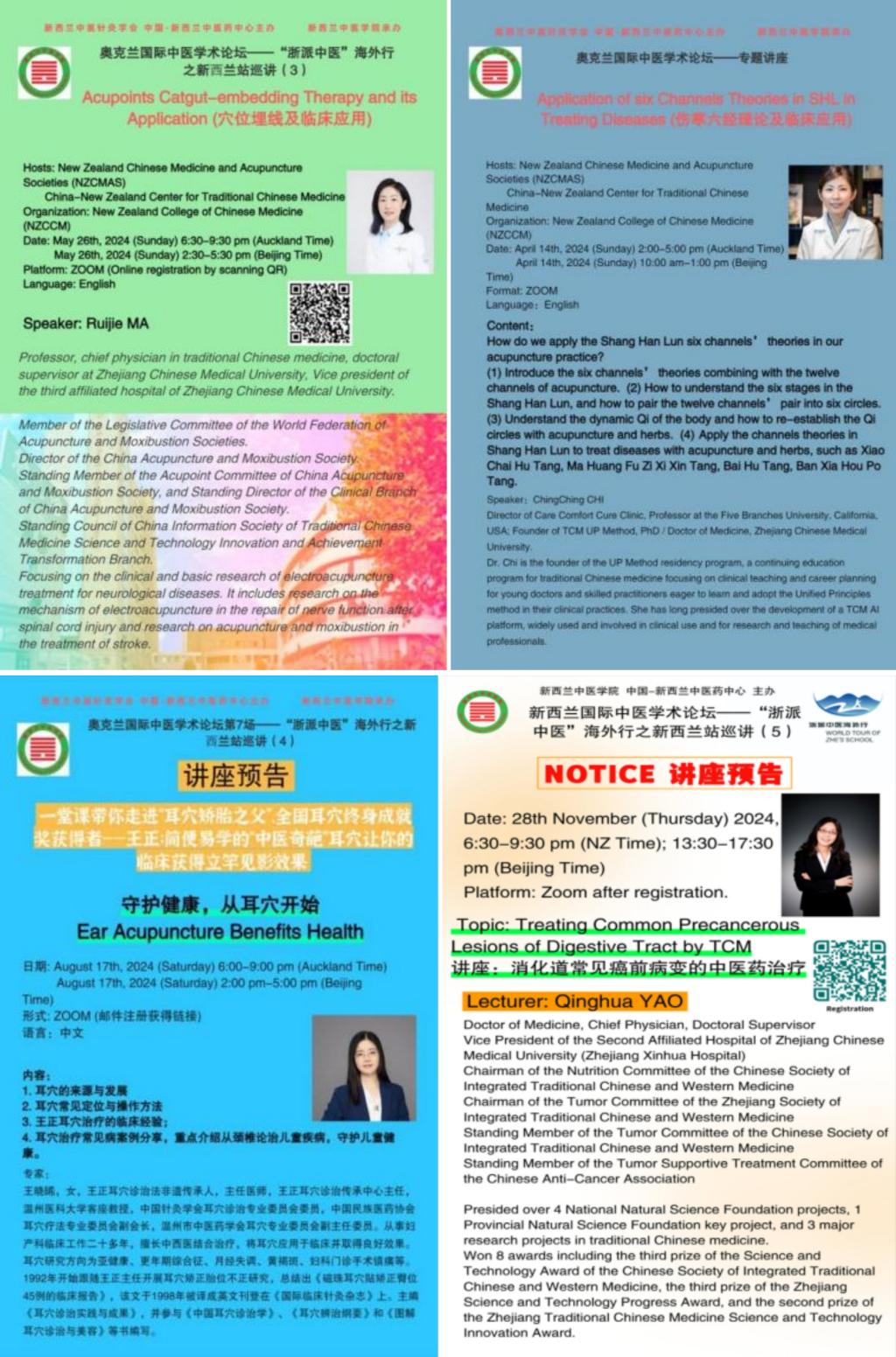

黄在委赴任后,其管理和组织能力得到充分发挥。他依托浙江中医药大学和新西兰中医学院的师资力量,举办了“浙派中医”海外行学术巡讲新西兰站暨新西兰中医国际学术论坛12场,吸引观众千余人。

2024年6月8日,在世界针灸学会联合会、中华中医药学会等的支持下,中心成功举办了“一带一路”中医药针灸风采行奥克兰站——中医药针灸学术论坛。这一盛会汇聚了诸如世界针灸学会联合会主席刘保延、中华中医药学会副会长兼秘书长王国辰、新西兰国家党国会议员陆楠、新西兰中医药委员会主席帕蒂・麦克布莱德等众多领导和嘉宾。

黄在委、杨梓还借助各类平台联合开展文化交流活动,比如在语合中心的指导下举办新西兰社区中秋节联谊会暨“中文+中医文化”展览,走进毛利社区开展文化交流会和义诊活动,组织学生夏令营活动等,形式有举办展览、配置药茶、表演功法、提供义诊、走访古迹等,让师生和当地居民都能亲身体验中医药的魅力。

除了举办活动,他们还在传播中医药文化的形式上不断创新。在过去的一年里,中心与当地电视台合作,2位外派教师拍摄了15期中医科普节目,在Channel 33频道、YouTube等社交媒体上转播,让更多民众了解中医的魅力。

快问快答:

1.新西兰中医学院的教学设施和教材与国内相比有哪些差异?您是如何利用现有资源优化教学效果的?

黄在委:新西兰中医学院的教学设施和教材与国内相比没有本质的区别。新西兰的中医教育是全英文教学,没有指定教材,强调以学生为中心。我充分利用学院的图书馆资源,选择不同语言和版本的教材作为参考,尽量满足各类学生的学习需求,帮助学生从多个角度理解中医相关资源。

2.在与当地毛利文化交流中,如何发现中医药文化与之的共通之处并加以传播?

杨梓:中医学和毛利医学都属于传统医学范畴,有较长的发展历史,皆以顺应自然为健康理念。借助新西兰中医学院和毛利文化村的合作基础,我们多次前往毛利文化村开展中医义诊服务,努力提升毛利人对中医药理念的认同度。今后也将尝试传统医学论坛,加强学术交流。

3.从长远来看,您认为中医药文化在新西兰的发展前景如何?还需要在哪些方面做出努力?

黄在委:中医药已经在新西兰立法,并成为新西兰18个卫生健康行业之一,但中医药在新西兰的发展还有很大的空间。个人认为未来的努力方向有:一是提升中医教育层次和质量。时机成熟,可以开展博士研究生教育。二是加强与主流医学合作,输出中医优势病种诊疗方案,同时加强科研合作。三是加强与毛利医学合作。促进中医药融入新西兰本土,与毛利医学共同维护新西兰人民健康。

杨梓:中医药文化在新西兰具有巨大的发展潜力。中医药文化要在新西兰立足,需要从教育推广、行业规范化、人才培养、科研创新和政府合作等多个方面入手,并且注重与本地文化和市场需求相结合。例如组织中医药文化节、健康讲座、体验活动等,多渠道推广中医药文化,向公众普及中医药知识;举办中医药国际论坛,邀请中国专家到新西兰开展学术讲座和培训,提升本地从业者的专业能力等等。

结语

在时代的浪潮中,黄在委与杨梓以实际行动践行中医人的使命,他们不仅是知识的传播者,更是文化的使者,为中医药走向世界贡献着智慧与力量。

他们的故事,是中国中医药国际化进程的一个缩影,也是全球健康事业合作共赢的生动写照。未来,期待更多中医人投身国际舞台,让中医药真正成为全球共享的健康资源。